生活无小事 —"筑我成长”自理能力生活课堂

社工:陶 真 督导:张 亦 一、服务背景 在社区家庭走访调研中,社会工作者发现, 在儿童成长过程中,家长包办代替较多,造成儿童自我照顾能力偏弱,缺少生活自理能力的学习和实践机会。因此项目重点关注家庭教育,通过“家校社”联动,整合资源、搭建平台,以“衣食住行”为切入点,开展一系列与生活息息相关的自理能力生活课堂,帮助儿童提高生活自理能力,促进和推动家庭教育观念转变。

二、需求分析 儿童自理能力需提升 在社区家庭中,由于家长的过度照顾,儿童的生活独立性较弱,自我照顾能力不足,且日常生活中缺乏锻炼生活自理能力的机会。 家庭教育理念需优化 许多家庭的教育理念偏向于包办代替,相比生活能力更注重学习,缺乏对孩子独立性的培养,这种教育理念需要改变。 社区资源需充分整合 社区缺少针对性、有效性、系统性支持儿童自理能力发展的项目或平台,社区资源未得到充分整合。

三、服务目标 总目标 通过开展儿童生活技能和自理能力相关的服务,提高其生活自理能力和自我照顾的机会,改变家庭包办代替的教育理念,增强家庭教育水平。 具体目标 1.从生活中的“衣食住行”小事出发,让儿童了解自身生活能力水平,通过各个模块的服务,为其提供学习和实践生活技能的机会和平台,从而提高生活自理能力。 2.布置家庭作业、邀请家长担当辅导员和裁判员,共同参与儿童自理能力培养的全过程中。从而改变家长在生活中大包大揽的教育理念,帮助家长习得育儿经验,增强家庭教育水平。

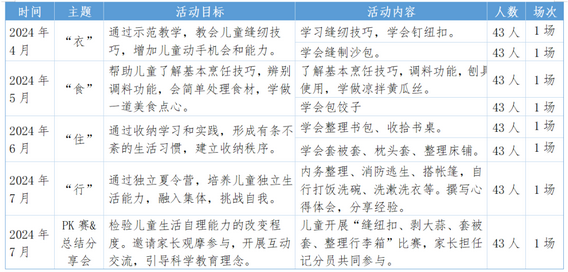

四、服务策略与计划 服务策略 以生态系统理论和社会学习理论为指导,设计并实施以“衣食住行”为主题的系列活动,将项目落地在学校,建立家庭、学校、社区的协同育人机制。在校园中开设生活课堂、能力PK赛和分享总结会,同时设置家长辅导员;回家后布置家庭作业;在“社区”中开展独立夏令营,多种形式进行教育和培训,让儿童在实践中学习自理技能,家庭在参与中调整教育观念。 服务对象 浦东某小学三年级学生,43人。 服务计划

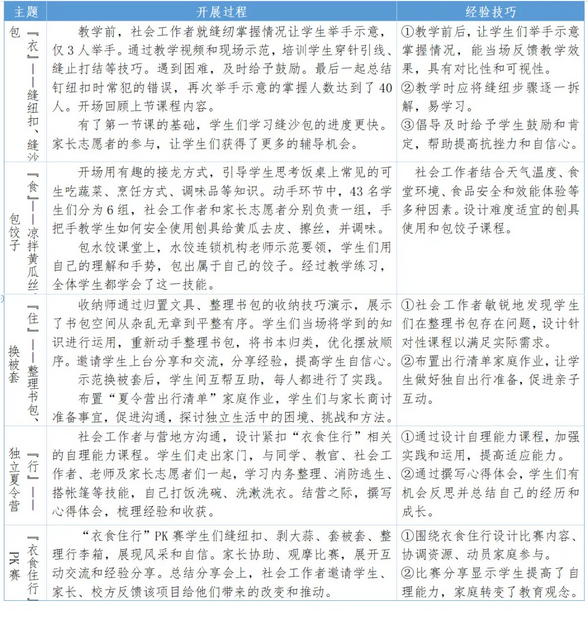

五、服务过程

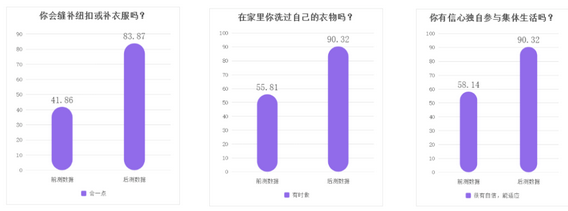

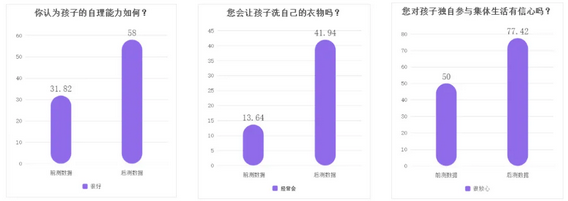

六、总结评估 服务对象层面 根据前后测数据对比显示,儿童在自理能力、实践频率与自信心等维度有了明显提升。如基本缝纫技能从41.86%提升到83.87%。洗衣服频率从55.81%提升到90.32%。对独自参与集体生活的自信从58.14%提升到90.32%。(如下图) 家庭层面 家长对儿童生活能力的评价与认可显著提升,不仅更愿意在家中为儿童提供动手实践的机会,对他们外出独立生活的信心也有所增强。具体数据显示,家长对儿童自理能力的认可度从31.82%上升至58%,为儿童提供家务机会的比例从13.64%提升到41.94%,而对儿童参与集体生活的信心则从50%增长至77.42%。(如下图)

七、专业反思 持续性策略的优化 “衣食住行”项目的成功实施,验证了生活是个大宝藏。我们希望未来可以在生活中继续深挖、升华,使之成为品牌项目、系列化项目,伴随不同年龄段的孩子在生活中吸取成长的力量。 教育内容的多元化、多样化 探索更多与儿童日常生活密切相关的成长主线,如自主能力、审美能力、共情能力等,使内容更加丰富和全面。开发更多互动式学习模块,如角色扮演、模拟场景等,调动孩子们的学习兴趣和参与度。 家庭参与机制的创新 探索建立灵活多样的家长参与机制,提高家庭参与度,如设计家长+孩子的联合任务,实现家庭教育同频共振。

|